お盆の時って仏壇には何をお供えすればいいのかな?

![]()

りらいふくんもっと詳しく教えて!

![]()

この記事でわかる事

- お盆の際に仏壇に供えるもの

- 宗派別で違う供物

- お供えの際のマナー

できれば近所の仏壇店とかに行きたいから、全国で仏壇店を探せるようなサイトがいいんだけど…![]()

全国5,000以上の仏壇店と提携しているから、どこに住んでいても近くの仏壇店が見つかるよ!

それに、いい仏壇を活用するとなんと最大30万円分ももらえるんだ!

まずはクーポン発行が必要だから注意してね!

サイトの使い方やクーポン発行のやり方も詳しく紹介してるから、是非参考にしてね♫

りらいふくんありがとう!

早速、仏壇を調べてみよーっと♪

目次

お盆について解説

なんとなく夏休みの期間にお墓参りをしてるイメージなんだけど...

![]()

そのご先祖様をお迎えして供養をする期間だね。

- お盆の由来

- お盆の期間

- お盆にすること

お盆はご先祖様の霊を迎える行事です。

ご先祖様が浄土から地上に戻ってくるとされ、お迎えをし供養します。

お盆の由来

そもそもお盆は、盂蘭盆会(うらぼんえ)を省略した言葉です。

この盂蘭盆会には由来となるエピソードがあります。

釈迦の弟子である目連が、亡き母が逆さ吊りの刑にあっていることを神通力により知ります。

なんとかしたいと思った目連は釈迦に相談します。

そうすると釈迦は旧暦の7月15日、現在のお盆に当たる日に供養をすれば三途の川から救えるでしょうと目連に伝えます。

それを実践したところ、母は救われ極楽浄土にいくことができました。

この言い伝えにより、お盆の行事が始まったと言われています。

お盆の期間

お盆の期間は地域などによって多少変わってきますが8月15日を中心とした数日が一般的です。

ほとんどの場合が8月13日~8月16日の4日間です。

南関東や静岡県の特定の地域のような一部の地域では、旧暦に基づいて7月13日~7月16日になっています。

お盆にすること

大まかな流れとして、13日にお墓にお迎えにいき、14,5日に会食、16日にお墓でお見送りをします。

14,5日はお坊さんを呼んで読経をしていただいたり、会食では親族や親しい人を呼んだりします。

何よりご先祖様に来ていただいているので、仏壇におもてなしのお供えをする必要があります。

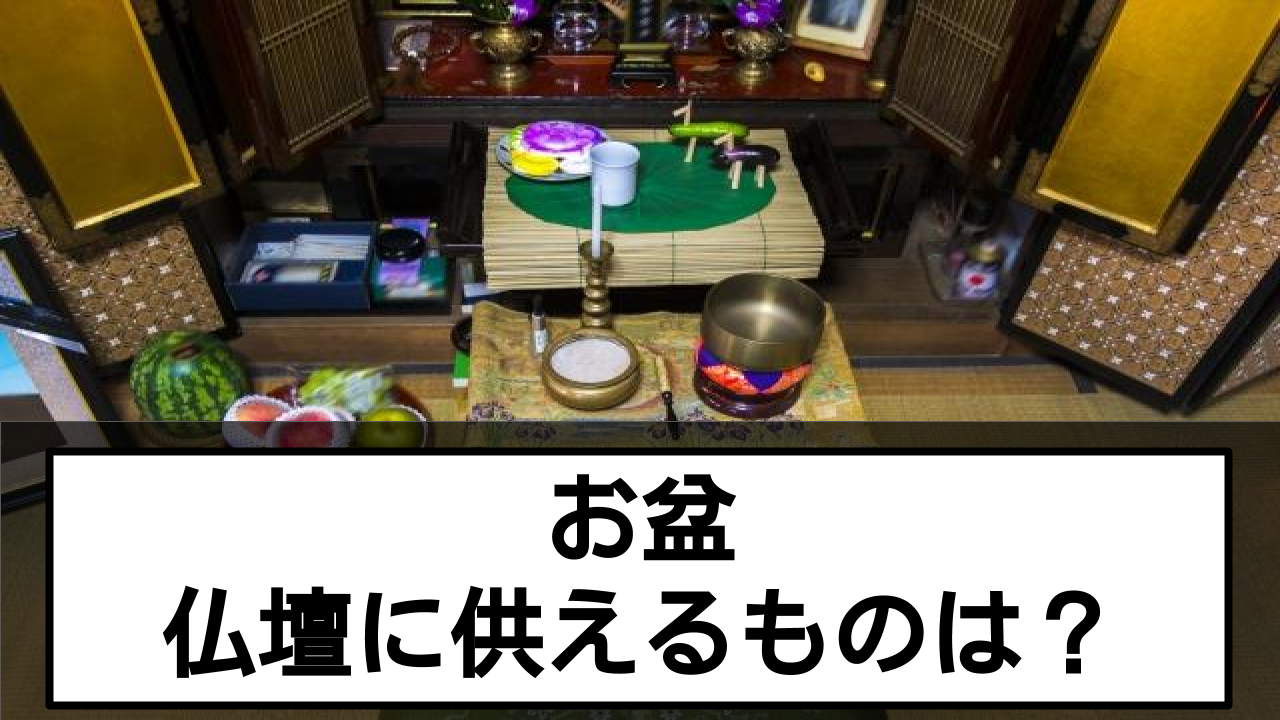

お盆の際に仏壇に供える五供

![]()

- 香

- 花

- 灯燭

- 浄水

- 飲食

お盆における仏壇のお供物の基本として五供というものがあります。

以下で五供について解説をしていきます。

香

香とはお線香のことを指します。

香り高いお線香をあげることが供養につながります。

また、点に上がっていくお線香の煙がこの世とあの世を繋ぐと言われています。

花

仏壇の両脇に1対のお花を供えます。

心を清め穏やかにするという意味があります。

選ぶ花はトゲのあるものや毒のあるもの、匂いがきつすぎるものは避けましょう。

灯燭

灯燭とはロウソクなどの灯りを灯すことのできるものです。

ロウソクはお線香に火を灯すために使うものではありません。

仏教においてはお灯明に従うことで、迷いがなくなってゆくとされています。

仏壇に手を合わせた後はロウソクの火を消しますが、その際には息を吹きかけて消すのではなく、手で仰いで消すようにしましょう。

浄水

浄水とは綺麗なお水のことです。

綺麗な水とは言っても、特別なものは必要なく水道水で構いません。

綺麗な水には心を清らかにするということと、きがれなき浄土を表していると言われています。

飲食

飲食とかいて「おんじき」と読みます。

家族が食べている物と同じ物をご先祖様にお供えします。

ご先祖様も食べられる状態で出すので、封がしてあるものは開けてだすようにしましょう。

お供物を送る時

![]()

お供物を送る時の基本的なことを解説するね!

- お供物として渡す物

- お供物の金額相場

- お供物の渡し方

お供物として渡す物

お供物として渡す物は消えものでかつ、日持ちのするものが良いでしょう。

具体的にはお菓子や飲み物をお供物として渡すのが一般的です。

お盆の際には「四足のもの」、「生臭いもの」はNGとされているので肉や魚は持っていかないように気をつけましょう。

また、昔はお酒もよくないとされていましたが、最近ではその傾向もなくなってきているので、故人が好きだったお酒でも良いでしょう。

金額相場

お供物として持っていくものの金額相場としては3,000~5,000円がおおよその相場です。

あまり無理のない範囲で用意をしましょう。

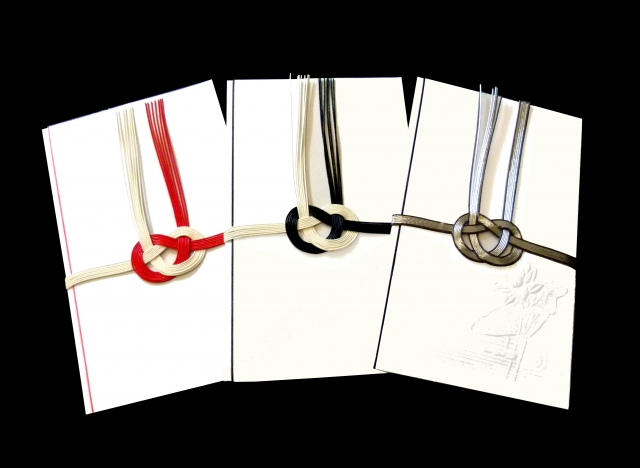

また、お供物を用意せずに直接お金を包んでいく際にも同じくらいの金額にしましょう。

その際の袋の表書きには「御仏前」「御供物料」などと書いて持っていきましょう。

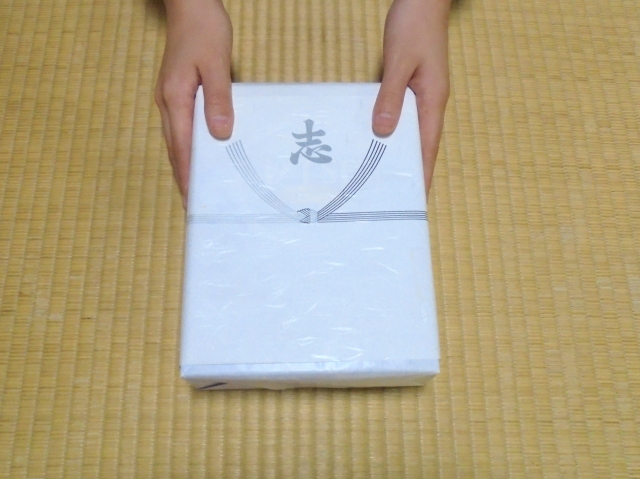

お供物の渡し方

まずお供物には必ずのし紙を掛けて、お供物がそのまま見えないようにして持っていきましょう。

そして、施主に「お仏壇にお供えください」といって手渡しをします。

渡す際には紙袋等から出して、のし紙が見える状態で渡しましょう。

その後、「お線香をあげさせてください」と確認をとってから仏壇に向かいましょう。

お盆の時に仏壇に用意するもの

![]()

- 盆棚・精霊棚

- 盆提灯

- 精霊馬

- 水の子

盆棚・精霊棚(ぼんだな・しょうりょうだな)

お盆の時に特別に作られる棚のことを盆棚や精霊棚と言います。

この棚に位牌や仏具、お供えものを置きます。

棚は仏壇の前に置き、まこもという素材で作られたござを敷きます。

盆提灯(ぼんちょうちん)

盆提灯はちょうちんのことで、ご先祖様が家に帰ってくる時に迷わないようにという目印として飾ります。

盆提灯は仏壇の前や玄関、窓際に飾ります。

盆提灯は目印として飾るので、絵柄や家紋が入っているのもを選びます。

精霊馬(しょうりょううま)

精霊馬はいわゆるきゅうりとナスで作る馬と牛です。

ご先祖様がいち早く家について欲しいという願いを込めてきゅうりを馬に見立てて作ります。

帰りの場合にはゆっくりしてほしい、名残惜しいという気持ちを込めてナスを牛に見立てて作ります。

水の子

出典:https://yagiken-memoria.com/notice/20170707/id=2725/

さいの目にきゅうりとナスを刻み、洗った米を混ぜます。

器に水を入れ蓮の葉を敷き、その上にきゅうりとナスと米を盛り付けます。

あらゆる霊に行き渡るよう無限に食物をお供えするという意味があります。

宗派別のお供物

![]()

日蓮宗

日蓮宗では五供の他に仏壇の前の精霊棚に様々な飾りやお供えをします。

棚は笹竹とほおずきで飾り付けします。

水の子とミソハギの花を飾り、ご飯とお茶、季節の果物や野菜をお供えします。

真言宗

真言宗では閼伽水(あかみず)と呼ばれる水を用意します。

閼伽水はミソハギの花の束で清めた水を平たい器に入れたものです。

浄土真宗

そもそも浄土真宗では、死後霊になるという考え方をしません。

故人はなくなるとすぐに仏様になると考えられています。

そのため、お盆の時期になると帰ってくるという考え方がないため、お盆でも普段と同じように過ごします。

おわりに

お盆における仏壇のお供えまとめ

- お盆の際に仏壇に供えるものは五供

- 宗教宗派によって供えるものが変わることもある

- 必ずのし紙を掛ける

- お供物を置く向きは自分の方に向ける

![]()

失礼の内容に最低限のマナーを覚えておこう!

- 全国5,000件以上の仏壇店と提携

- クーポン発行・資料請求・お問い合わせ・各種相談、すべて無料

- 最大30万円分のギフトカードをプレゼント

できれば近所の仏壇店とかに行きたいから、全国で仏壇店を探せるようなサイトがいいんだけど…

![]()

全国5,000以上の仏壇店と提携しているから、どこに住んでいても近くの仏壇店が見つかるよ!

それに、いい仏壇を活用するとなんと最大30万円分ももらえるんだ!

まずはクーポン発行が必要だから注意してね!

サイトの使い方やクーポン発行のやり方も詳しく紹介してるから、是非参考にしてね♫

りらいふくんありがとう!

早速、仏壇を調べてみよーっと♪